Pengantar:

Modernisasi dan globalisasi telah menggilas tiang-tiang penyangga budaya leluhur, termasuk bahasa dan budaya Jawa. Akankah bahasa dan budaya ini bertahan? Bagaimana menyelamatkannya? Inilah sejumlah pertanyaan yang lebih mengarah pada refleksi akan kelanjutan bahasa dan budaya Jawa. Laporan khusus kali ini mengupas persoalan penting ini, terutama berangkat dari Kongres Bahasa Jawa IV yang telah digelar di Semarang dan berakhir pekan lalu.

Oleh

SU Herdjoko

SEMARANG-Jangan membayangkan semua orang yang hadir dan menjadi pembicara Kongres Bahasa Jawa IV di Semarang, 10-14 September lalu, semuanya berbahasa Jawa. Kenyataannya, kita menjumpai semua pejabat, pemakalah, maupun peserta berbahasa Indonesia. Kelucuan–boleh disebut begitu–sudah muncul ketika laporan Ketua Umum Panitia Pelaksana Mardjijono pada acara pembukaan kongres pada Senin (11/9).

Mardjijono melaporkan kesiapan hingga terlaksananya kongres dalam bahasa Indonesia. Kendati ia meminta maaf terlebih dulu karena menggunakan bahasa Indonesia, toh, permintaan maaf itu jelas tidak berlaku bagi lima orang keturunan Jawa asal Suriname yang jauh-jauh datang ke arena kongres.

“Saya sama sekali tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Bagi kami, bahasa Indonesia merupakan bahasa asing yang belum kami pelajari,” kata Salimin Pawirodinomo, salah satu warga keturunan Jawa di Suriname itu.

Ungkapan dengan bahasa Indonesia itu masih dilakukan oleh Gubernur Mardiyanto maupun Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo. Lagi-lagi mereka meminta maaf. Mendiknas Bambang Sudibyo bahkan dengan terus terang mengaku sudah lupa menulis aksara Jawa yang ketika sekolah dulu pernah ia kuasai.

Hanya Gubenur Mardiyanto yang akhirnya mampu menghapus “kesalahannya” menggunakan bahasa Indonesia di arena kongres bahasa Jawa ketika tampil menyampaikan makalahnya. Secara elegan, ia membawakan makalah berjudul “Bahasa Jawa: Basa Jawi Prelu Nut ing Jaman Kalakone” (Bahasa Jawa Perlu Mengikuti Perkembangan Zaman).

Lalu pejabat yang lain yang diundang? Gubernur Jawa Timur Imam Utomo tidak hadir, ia hanya mewakilkan pejabat di bawahnya untuk membacakan makalahnya. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X pun yang datang terpaksa menyampaikan makalahnya dalam bahasa Indonesia.

Sebenarnya kehadiran Sultan sangat diharapkan menyampaikan makalah itu dalam bahasa Jawa. Selain jabatan gubernur, ada jabatan budaya yang sangat lekat menempel pada dirinya: seorang Raja dari Kasultanan Yogyakarta yang dianggap sebagai sumber budaya dan bahasa Jawa.

Kemudian ada sembilan bupati/wali kota yang diundang untuk menyampaikan makalah. Mereka adalah Bupati Bantul, Wonogiri, Banyumas, Kebumen, Blora, Ponorogo, Banyuwangi, dan Wali Kota Surabaya serta Tegal. Namun semuanya tidak hadir.

“Dari puluhan pemakalah pun, hanya enam pemakalah yang menggunakan bahasa Jawa. Mereka adalah empat orang dari Jawa Timur, dan dua orang dari Jawa Tengah. Saya tidak mengerti mengapa ini terjadi. Mungkin panitia tidak memberi tahu sebelumnya kepada para pejabat dan pemakalah agar menyampaikan makalahnya dalam bahasa Jawa,” kata JFX Hoery, salah seorang penulis cerita Jawa dari Bojonegoro, Jawa Timur.

Kejanggalan komunikasi bahasa Indonesia yang digunakan dalam kongres bahasa Jawa itu sebenarnya tidak perlu terjadi bila panitia belajar dari tiga kongres bahasa Jawa yang telah digelar sebelumnya.

Kongres Bahasa Jawa I digelar di Semarang pada tahun 1991, kemudian kongres kedua di Batu, Malang, pada tahun 1996, menyusul kongres ketiga di Yogyakarta tahun 2001, dan yang terbaru di Semarang ini.

Ada upaya komunikasi dari panitia dengan menerbitkan jurnal pada kongres keempat ini. Lagi-lagi, jurnal itu pun berbahasa Indonesia. Apakah disengaja atau tidak, bisa juga lupa bahwa semua peserta kongres sebenarnya memahami bahasa Jawa sehingga bila jurnal itu diterbitkan dalam bahasa Jawa pun tetap terbaca dan bisa dimengerti isinya.

Kerinduan Berbuah Kecewa

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Pardi Suratno yang hadir di Kongres Bahasa Jawa IV di Semarang, Selasa (12/9) mengaku, kehidupan masyarakat dan budaya Jawa di Kalimantan Timur memiliki keunikan dibandingkan dengan kehidupan masyarakat dan budaya Jawa di daerah Jawa sendiri maupun daerah lain.

“Ekspresi kejawaan penduduk Kalimantan Timur melebihi mereka yang tinggal di Jawa, baik di Yogyakarta maupun di Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujar Pardi.

Di Kaltim, masyarakat Jawa membentuk paguyuban Ika Pakarti. Paguyuban itu bertujuan mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur mereka. Dari Ika Pakarti itu kemudian lahir lembaga penyiaran swasta dalam bentuk radio siaran bernuansa Jawa. Beberapa sajian pokok antara lain karawitan, ludruk, kethoprak, dan wayang kulit, bahkan ada televisi lokal yang sebagian besar acaranya bernuansa Jawa.

Mendengar keluhan Pardi seakan tiada habisnya. Ia juga menceritakan, budaya Jawa juga berpengaruh pada politik. Beberapa tokoh berusaha mengadopsi bahasa Jawa untuk kampanye politiknya. Bahasa yang ditulis maupun diucapkan sering tidak memenuhi tata bahasa Jawa. Namun dari sana tampak sekali adanya kerinduan terhadap budaya Jawa.

Napak Tilas Sejarah

Soal kerinduan mendalam akan budaya Jawa–yang berarti termasuk Bahasa Jawa itu–juga diungkapkan oleh Johan J Sarmo, Kepala Institut Javanologi Suriname, yang juga menjabat sebagai Direksi TV Garuda di Suriname.

“Di negara saya, Pemerintah Suriname berusaha menggalang persatuan budaya dan bahasa khas sana. Akan tetapi, saya sebagai keturunan orang Jawa yang jumlahnya hampir 100.000 dan merupakan seperlima penduduk negara itu, berusaha untuk melestarikan dan makin menghidupkan budaya Jawa. Itu adalah hak kami,” ujar Sarmo.

Oleh karena itulah lewat Stasiun TV Garuda, sebagian siarannya berisikan budaya Jawa dan berbahasa Jawa. “Kami bahkan berusaha menurunkan kemampuan berbahasa Jawa kepada anak cucu kami. Saya sudah sangat senang ketika anak saya menawari saya makan dengan bahasa Jawa ‘ngoko’ yang kasar. Yang penting itu bahasa Jawa,” ujar Sarmo.

Lima orang Suriname yang datang ke arena kongres bahasa Jawa di Semarang adalah Ketua Parlemen Suriname Salam Paul Somohardjo, Tatap Kliwon Pawirodinomo, Jules R Amatsoerdi (anggota parlemen), Johan J Sarmo, dan Salimin Pawirodinomo. Lima orang itu sangat fasih berbahasa Jawa karena mereka masih menggunakannya dalam percakapan sehari-hari di kalangan etnis Jawa.

“Saya datang ke sini ingin melihat dengan mata kepala sendiri tempat asal nenek moyang kami,” kata Tatap Kliwon jujur.

Beruntung, panitia kongres bahasa Jawa di Semarang ini memiliki gubernur yang pandai berbahasa Jawa. Mardiyanto tampil habis-habisan dan seolah menjadi dewa penyelamat Kongres Bahasa Jawa IV yang lebih sarat menggunakan bahasa Indonesia itu.

Mardiyanto selain membacakan makalah dalam bahasa Jawa juga mampu melantunkan tembang “Caping Gunung”. Kemudian pada acara penutupan masih tampil dengan lagu campursari “Ngidam Sari”. Setidaknya lima orang Suriname itu dibuat “marem” (puas) akan penampilan Mardiyanto.

“Wah, kalau Pak Mardiyanto itu selain jadi gubernur ternyata pandai bahasa Jawa, pinter nggandhang (menyanyi). Kalau mau tinggal di Suriname saya bisa menjadikan dia presiden,” kata Ketua Parlemen Suriname , Salam Paul Somohardjo sembari tertawa.

Suasana kongres dan keseriusan panitia untuk membuat hajatan yang sebenarnya sangat luar biasa ini harus menjadi pelajaran penting bagi kongres berikut. Pertanyaannya, masihkah kita ingin mewariskan bahasa dan budaya Jawa ini pada generasi berikut?

sumber: sinarharapan

Modernisasi dan globalisasi telah menggilas tiang-tiang penyangga budaya leluhur, termasuk bahasa dan budaya Jawa. Akankah bahasa dan budaya ini bertahan? Bagaimana menyelamatkannya? Inilah sejumlah pertanyaan yang lebih mengarah pada refleksi akan kelanjutan bahasa dan budaya Jawa. Laporan khusus kali ini mengupas persoalan penting ini, terutama berangkat dari Kongres Bahasa Jawa IV yang telah digelar di Semarang dan berakhir pekan lalu.

Oleh

SU Herdjoko

SEMARANG-Jangan membayangkan semua orang yang hadir dan menjadi pembicara Kongres Bahasa Jawa IV di Semarang, 10-14 September lalu, semuanya berbahasa Jawa. Kenyataannya, kita menjumpai semua pejabat, pemakalah, maupun peserta berbahasa Indonesia. Kelucuan–boleh disebut begitu–sudah muncul ketika laporan Ketua Umum Panitia Pelaksana Mardjijono pada acara pembukaan kongres pada Senin (11/9).

Mardjijono melaporkan kesiapan hingga terlaksananya kongres dalam bahasa Indonesia. Kendati ia meminta maaf terlebih dulu karena menggunakan bahasa Indonesia, toh, permintaan maaf itu jelas tidak berlaku bagi lima orang keturunan Jawa asal Suriname yang jauh-jauh datang ke arena kongres.

“Saya sama sekali tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Bagi kami, bahasa Indonesia merupakan bahasa asing yang belum kami pelajari,” kata Salimin Pawirodinomo, salah satu warga keturunan Jawa di Suriname itu.

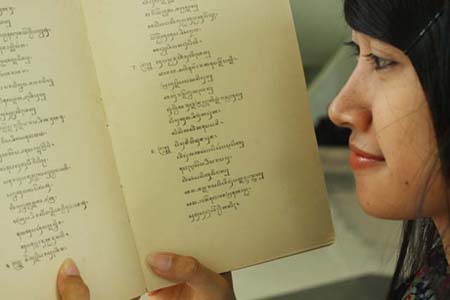

Ungkapan dengan bahasa Indonesia itu masih dilakukan oleh Gubernur Mardiyanto maupun Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo. Lagi-lagi mereka meminta maaf. Mendiknas Bambang Sudibyo bahkan dengan terus terang mengaku sudah lupa menulis aksara Jawa yang ketika sekolah dulu pernah ia kuasai.

Hanya Gubenur Mardiyanto yang akhirnya mampu menghapus “kesalahannya” menggunakan bahasa Indonesia di arena kongres bahasa Jawa ketika tampil menyampaikan makalahnya. Secara elegan, ia membawakan makalah berjudul “Bahasa Jawa: Basa Jawi Prelu Nut ing Jaman Kalakone” (Bahasa Jawa Perlu Mengikuti Perkembangan Zaman).

Lalu pejabat yang lain yang diundang? Gubernur Jawa Timur Imam Utomo tidak hadir, ia hanya mewakilkan pejabat di bawahnya untuk membacakan makalahnya. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X pun yang datang terpaksa menyampaikan makalahnya dalam bahasa Indonesia.

Sebenarnya kehadiran Sultan sangat diharapkan menyampaikan makalah itu dalam bahasa Jawa. Selain jabatan gubernur, ada jabatan budaya yang sangat lekat menempel pada dirinya: seorang Raja dari Kasultanan Yogyakarta yang dianggap sebagai sumber budaya dan bahasa Jawa.

Kemudian ada sembilan bupati/wali kota yang diundang untuk menyampaikan makalah. Mereka adalah Bupati Bantul, Wonogiri, Banyumas, Kebumen, Blora, Ponorogo, Banyuwangi, dan Wali Kota Surabaya serta Tegal. Namun semuanya tidak hadir.

“Dari puluhan pemakalah pun, hanya enam pemakalah yang menggunakan bahasa Jawa. Mereka adalah empat orang dari Jawa Timur, dan dua orang dari Jawa Tengah. Saya tidak mengerti mengapa ini terjadi. Mungkin panitia tidak memberi tahu sebelumnya kepada para pejabat dan pemakalah agar menyampaikan makalahnya dalam bahasa Jawa,” kata JFX Hoery, salah seorang penulis cerita Jawa dari Bojonegoro, Jawa Timur.

Kejanggalan komunikasi bahasa Indonesia yang digunakan dalam kongres bahasa Jawa itu sebenarnya tidak perlu terjadi bila panitia belajar dari tiga kongres bahasa Jawa yang telah digelar sebelumnya.

Kongres Bahasa Jawa I digelar di Semarang pada tahun 1991, kemudian kongres kedua di Batu, Malang, pada tahun 1996, menyusul kongres ketiga di Yogyakarta tahun 2001, dan yang terbaru di Semarang ini.

Ada upaya komunikasi dari panitia dengan menerbitkan jurnal pada kongres keempat ini. Lagi-lagi, jurnal itu pun berbahasa Indonesia. Apakah disengaja atau tidak, bisa juga lupa bahwa semua peserta kongres sebenarnya memahami bahasa Jawa sehingga bila jurnal itu diterbitkan dalam bahasa Jawa pun tetap terbaca dan bisa dimengerti isinya.

Kerinduan Berbuah Kecewa

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Pardi Suratno yang hadir di Kongres Bahasa Jawa IV di Semarang, Selasa (12/9) mengaku, kehidupan masyarakat dan budaya Jawa di Kalimantan Timur memiliki keunikan dibandingkan dengan kehidupan masyarakat dan budaya Jawa di daerah Jawa sendiri maupun daerah lain.

“Ekspresi kejawaan penduduk Kalimantan Timur melebihi mereka yang tinggal di Jawa, baik di Yogyakarta maupun di Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujar Pardi.

Di Kaltim, masyarakat Jawa membentuk paguyuban Ika Pakarti. Paguyuban itu bertujuan mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur mereka. Dari Ika Pakarti itu kemudian lahir lembaga penyiaran swasta dalam bentuk radio siaran bernuansa Jawa. Beberapa sajian pokok antara lain karawitan, ludruk, kethoprak, dan wayang kulit, bahkan ada televisi lokal yang sebagian besar acaranya bernuansa Jawa.

Mendengar keluhan Pardi seakan tiada habisnya. Ia juga menceritakan, budaya Jawa juga berpengaruh pada politik. Beberapa tokoh berusaha mengadopsi bahasa Jawa untuk kampanye politiknya. Bahasa yang ditulis maupun diucapkan sering tidak memenuhi tata bahasa Jawa. Namun dari sana tampak sekali adanya kerinduan terhadap budaya Jawa.

Napak Tilas Sejarah

Soal kerinduan mendalam akan budaya Jawa–yang berarti termasuk Bahasa Jawa itu–juga diungkapkan oleh Johan J Sarmo, Kepala Institut Javanologi Suriname, yang juga menjabat sebagai Direksi TV Garuda di Suriname.

“Di negara saya, Pemerintah Suriname berusaha menggalang persatuan budaya dan bahasa khas sana. Akan tetapi, saya sebagai keturunan orang Jawa yang jumlahnya hampir 100.000 dan merupakan seperlima penduduk negara itu, berusaha untuk melestarikan dan makin menghidupkan budaya Jawa. Itu adalah hak kami,” ujar Sarmo.

Oleh karena itulah lewat Stasiun TV Garuda, sebagian siarannya berisikan budaya Jawa dan berbahasa Jawa. “Kami bahkan berusaha menurunkan kemampuan berbahasa Jawa kepada anak cucu kami. Saya sudah sangat senang ketika anak saya menawari saya makan dengan bahasa Jawa ‘ngoko’ yang kasar. Yang penting itu bahasa Jawa,” ujar Sarmo.

Lima orang Suriname yang datang ke arena kongres bahasa Jawa di Semarang adalah Ketua Parlemen Suriname Salam Paul Somohardjo, Tatap Kliwon Pawirodinomo, Jules R Amatsoerdi (anggota parlemen), Johan J Sarmo, dan Salimin Pawirodinomo. Lima orang itu sangat fasih berbahasa Jawa karena mereka masih menggunakannya dalam percakapan sehari-hari di kalangan etnis Jawa.

“Saya datang ke sini ingin melihat dengan mata kepala sendiri tempat asal nenek moyang kami,” kata Tatap Kliwon jujur.

Beruntung, panitia kongres bahasa Jawa di Semarang ini memiliki gubernur yang pandai berbahasa Jawa. Mardiyanto tampil habis-habisan dan seolah menjadi dewa penyelamat Kongres Bahasa Jawa IV yang lebih sarat menggunakan bahasa Indonesia itu.

Mardiyanto selain membacakan makalah dalam bahasa Jawa juga mampu melantunkan tembang “Caping Gunung”. Kemudian pada acara penutupan masih tampil dengan lagu campursari “Ngidam Sari”. Setidaknya lima orang Suriname itu dibuat “marem” (puas) akan penampilan Mardiyanto.

“Wah, kalau Pak Mardiyanto itu selain jadi gubernur ternyata pandai bahasa Jawa, pinter nggandhang (menyanyi). Kalau mau tinggal di Suriname saya bisa menjadikan dia presiden,” kata Ketua Parlemen Suriname , Salam Paul Somohardjo sembari tertawa.

Suasana kongres dan keseriusan panitia untuk membuat hajatan yang sebenarnya sangat luar biasa ini harus menjadi pelajaran penting bagi kongres berikut. Pertanyaannya, masihkah kita ingin mewariskan bahasa dan budaya Jawa ini pada generasi berikut?

sumber: sinarharapan